土是人们十分熟悉的东西:普天之下,莫非王土。在路边工地抓起一把砂石料,可见松散的砂石颗粒,所谓“一盘散沙”就是指这种东西,挖起一小块湿润的黏土,发现它可切可塑;待其变干变硬之后,可以用手捻成粉末,在显微镜下可以见到片状的颗粒。从而可知所有土都是由碎散的颗粒组成的,颗粒间有明显的孔隙。

在寸草不生的沙漠,砂土是干燥的;在芳草萋萋的绿地,土是湿润的;在苇浦猎猎的湿地,土可能是饱和的泥炭。因而土可以是无水、含水或饱水的,孔隙中未充水的部分是气体。可见,土可以有固体颗粒、土中水和气体这三相。

土是自然中岩石风化后的产物,提起土,每个人的头脑中可能会出现完全不同的景象:戈壁滩“一川碎石大如斗,随风满地石乱走”是土;沙漠中“平沙莽莽黄入天”是土;沃野里“锄禾日当午,汗滴禾下土”是土;江南的春燕“衔泥巢君屋”的淤泥也是土。作为大自然的产物,土真是千姿百态,气象万千,很难界定一种“标准土”或者抽象的土,其种类之繁多,性质之复杂及其对环境影响之敏感,远非以前我们将固体抽象为质点、刚体或者连续弹性介质那么简单。

土是碎散的、三相的和天然的。由于其碎散性,颗粒间没有联结或只有很弱的联结,所以土的强度主要是颗粒间摩擦产生的抗剪强度;碎散的颗粒会在压力下相互移动与靠近,占很大比例的孔隙会缩小,孔隙中的水与气会排出,因而土的压缩变形主要源于孔隙的减少,因而其体应变可以是很大的;土中水可在势差作用下流动,土中水的运动是地球水循环的重要一环,与人类的生活息息相关,但也与很多自然灾害与工程事故密切相关。所以与土有关的工程问题基本可归因于土的强度、土的变形和土中水的渗流。

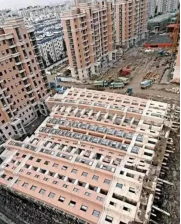

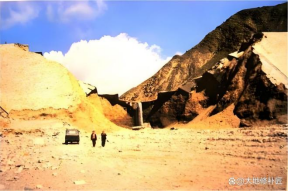

上海闽行区某高楼于2009年建成后只来得及向周围匆匆张望一眼,就前扑倒地而亡,如图1所示。图2是2000年发生在西藏易贡的大滑坡,滑坡体高差3330m,总方量近3亿m³。它截断易贡河,形成坝高290m,库容15亿m³的堰塞湖。这些惊心动魄的事故与灾害皆源于土的强度问题。

由于过量开采地下水而造成的大面积地面沉降就更为壮观,如上海地区的沉降面积达 1000km²,中心最大沉降量2.6m,江苏苏州、无锡、常熟一带沉降面积达5700km²,最大沉降量2.8m,华北平原沉降超过2.0m的地区有930km²。大面积地面沉降叠加海平面上升,在沿海地区可能引起长远的、毁灭性的后果。可见土的变形问题也是极为严重的问题。

1998年长江洪水期间,发生了数千处险情和几次大溃堤;1993年青海省的沟后水库大坝溃决,造成数百人死亡,原因是大坝漏水,坝料被冲刷;浸润线过高,坝体丧失稳定(图3)。这都是由于渗流和渗透破坏引起的灾难。

土是人类最老的朋友,万物生发于土,归藏于土。人们在广袤深厚的大地上耕耘营造,生息繁衍。在与自然的抗争中,土也是人类最古老的武器:大禹治水“兴人徒以傅土”,也就是依靠土方工程。在与土打交道的长期实践中,人们积累了有关土的丰富知识和经验。但是土力学作为一门学科却远不是那么古老。大家公认它始于1925年太沙基(Terzaghi K)发表了关于土力学的第一本专著之时。此前的几千年来人类的知识和经验基本还处于感性阶段,土的有效应力原理和单向渗流固结理论是土力学标志性的理论,标志着土力学作为一门独立学科的诞生。

土是自然的产物,“道法自然”,我们也应在自然中熟悉土、掌握土和应用土。在童年时期玩砂、玩泥,挖坑堆土,是认识土的重要环节;土工试验也是土力学学习的基础。基于土的性质复杂性,作为天然材料的不确定性和对环境的高度敏感性,在土力学中,我们只能根据不同的问题和要求对土做不同的理想化和假设,不能期望我们能够像其他力学一样,可以通过严密的理论和精确的计算和准确地解决土工问题。

随着试验、测试、计算工具和工程技术的发展,在总结近年来空前规模的岩土工程实践的基础上,土力学已经有很大的进展。将土力学基本概念和原理应用于工程实践,在此基础上发展和创新,是土力学学科前进的必由之路。