国土空间院 陈少乐/文

在前几年洛阳都市圈的规划中,洛阳、济源的融合已经有些大的动作。

近来,这些动作又频频出现:4月14日洛阳市政协带领调研组赴济调研,4月17日两地党政“一把手”,就推动洛济深度融合发展座谈交流。

双方表示:将深度研究洛济一体化发展规划,健全完善机制,建立具体台账,携手并进推动洛济深度融合发展。

一、洛阳、济源融合的地缘、人缘与文缘

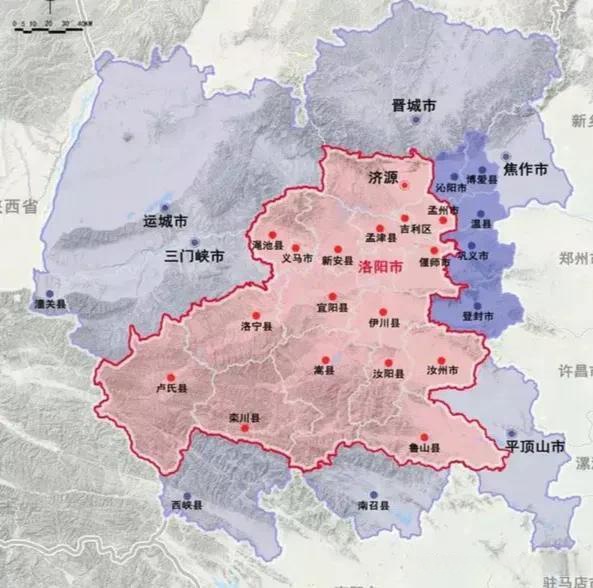

洛阳、济源空间毗连、山水相依,国土总面积约1.71万平方公里,占河南全省的10.18%;区域总人口781.1万人(洛阳707.9万人,济源73.2万人),占河南全省的7.98%。两地地缘相近、人缘相亲,历史起源一脉相承、地缘交错互有融合,文化更是同根同源。

洛阳和济源北靠王屋—太行,南望伏牛,东临嵩岳,西依秦岭,“环山”构成天然屏障。号称世界上最复杂的小浪底水利枢纽工程属于洛阳和济源的共管区,小浪底风景区是两地的共有风景区。黄河、洛河、伊河、济河、蟒河等河流穿城而过,形成以水润城、城水相依的空间发展格局。

中华文明起源于黄河文化,河洛文化是黄河文化的根文化。洛阳二里头遗址展现最早中国,济源原城遗址曾为夏朝故都,洛阳、济源同为华夏文明重要发源地,济源地处晋豫两省之要冲,河洛文化与晋文化相融互促,文化遗产星罗棋布,文化品牌频频“出圈”。

可以说洛阳和济源既同城又同源又同根。“同源”是历史起源一脉相承,“同城”是地缘交错互有融合,“同根”是河洛文化人缘相亲。

二、洛阳、济源融合发展的回眸

2020年8月洛阳、济源签订了《战略合作框架协议》,协同推进“33条”合作措施实施,拉开了洛济深度融合发展的序幕。

2021年5月洛阳、济源又签订了《推动洛阳济源深度融合发展合作备忘录》,新增“16条”合作措施。之后,两地共同采取了一系列的措施。主要有:

——发行了域旅游年票、城际公交开通、固话资费同城化;

——工业互联网信息互通、资源共享、支持济源加入晋陕豫黄河金三角体育协作区、高速免费、推动优特钢与装备制造、石油冶炼与精细化工、有色冶炼与产品深加工等上下游产业的深度合作等;;

——组建两地装备制造业产业联盟和产业相关领域技术创新联盟、打造王屋山—小浪底—龙门石窟等精品旅游线路、开展全省政务服务“全豫通办”试点工作、住房公积金“一网通办”、建设西霞院水利枢纽输水及灌区工程等。 这些措施多项已完成并常态化持续实施。这使得两地的社会经济联系日益紧密,交通联系、产业协作、公共服务、基础设施等方面融合共享趋势明显。

三、洛阳、济源深度融合的经济学视角

2024年洛阳生产总值5818.6亿元,济源789.56亿元。若两市合并计算, 地区生产总值6608.16亿元,在全省占比高达10.39%。显然,融合将极大有利于提升位次的竞争力。

从更加理性和科学的角度来看,融合的深度基础还在于产业互补与资源环境共享。 1.制造业融合度高,互补性强

洛阳是全国知名的老工业基地,工业大类39个,门类齐全。形成先进装备制造、特色新材料、高端石化等具有全国影响力的优势产业集群和新能源、生物医药、节能环保等新兴产业集群,拥有中信重工、中航光电等一批企业标杆。

济源先进装备制造、钢铁精深加工、高端石化产业优势突出。拥有钢铁、万洋冶炼、金利金铅等龙头企业。

在制造业发展上,洛阳济源在上下游产业链上互补性强,制造业融合发展基础良好。

2.共享黄河咽喉、伏牛山屏障的生态资源与绿色发展

位于洛阳、济源境内的小浪底水利枢纽控制黄河全流域面积92.3%,调控黄河水量91.2%,可控制来水量近90%、来沙量近100%,是黄河干流三门峡以下唯一能取得较大库容的控制性工程,使黄河下游大堤的设防标准提高到千年一遇,是黄河安澜的核心所在。

洛阳和济源共位于黄河生态廊道和伏牛山、太行山山地屏障叠加区域,地处我国第二阶梯向第三阶梯的过渡地带和南北气候分界线,分属黄河、淮河、长江三大水系,享有中原水塔美誉,境内河渠密布,地形地貌独特、山水资源优美,具有打造生态示范区的优越条件。

森林覆盖率为45.78%,高于全国平均水平。自然保护区多,有伏牛山国家级自然保护区、花果山国家森林公园、栾川“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、太行山猕猴自然保护区、黄河小浪底风景名胜区等自然保护区。

湿地资源规模大,济源湿地面积1.04万公顷,洛阳湿地面积4.97万公顷,黄河湿地国家级自然保护区洛阳段保护区面积2.4万公顷,占全省35.29%。生物资源丰富,洛阳是中亚候鸟迁徙路线上的主要路线,济源孕育丰富野生动植物资源。

近年来伏牛山、太行山、小浪底一带把“生态立县”作为“旅游富县”“产业强县”“创新活县”的前提和基础,探索绿水青山向金山银山的转化路径,山体生态环境大幅改善,实现了生态效益向经济效益转化。

四、洛阳、济源融合发展的行动框架

以国家重大战略和省委部署为导向,依托洛济自身独特的要素禀赋和区位条件,携手共建黄河流域绿色生态一体化发展示范区、中部地区制造业高质量发展示范区、世界级文旅目的地、国际高水平开放与区际合作枢纽,形成“两区一地一枢纽”的发展定位。

1.融合的指导思想

促进区域协调发展,深入实施中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等重大区域协调发展战略,构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系,融入河南省新型城镇化整体发展格局,在建设郑洛西(晋陕豫)高质量发展合作带中发挥中坚作用。

2.紧扣“深度” 和“ 融合”两个关键词

以融空间、融平台、融设施、融机制“四维融合”为核心,推动空间格局、生态环保、科技创新、产业体系、文化旅游、交通网络、开放合作、城乡体系、公共服务、体制机制等全方位深度融合。

建强副中心,共筑强劲增长极,共同构建中心城市与毗邻地区融合发展的“洛济模式”,为全国区域合作发展提供可复制、可推广的先行经验。

3.打造黄河流域生态友好型一体化发展样本

在黄河流域绿色生态一体化发展示范区中,要坚持把一体化发展融入到创新、协调、绿色、开放、共享发展中,实现共建共治共享共赢,打破行政壁垒,聚焦一体化制度创新,建立有效管用的一体化发展新机制。

探索设立洛济融合发展示范区,对标长三角绿色生态一体化示范区(例如:广佛高质量发展融合试验区),坚持区域山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,建设美丽中国之河洛客厅。

率先实现人与自然和谐的现代化,打造“两山”实践美丽中国的“黄河方案”。

4.形成中部地区制造业高质量发展示范区

以科技创新为引领、产业链深度协作为核心,抢抓产业“风口”,统筹各类生产力发展要素,推动开发区深度合作发展。

聚焦有色金属、石油化工等传统优势产业绿色化、低碳化、数字化转型升级,谋划电子化工、生物医药、智能装备、纳米材料等战略新兴产业,加快实现洛济制造业转型升级与换道领跑,共创中部地区产业转型创新发展的“河南方案”。

5.建立国际高水平开放与区际合作枢纽,形成世界级文旅目的地

统筹黄河两岸文旅资源,以文旅文创成支柱为引领,围绕颠覆式创意、沉浸式体验、年轻化消费主题,立足于河洛文化等独特文化资源禀赋,突出区域重要的华夏文明起源地优势,构建统一的文化资源保护体系和空间格局。 打造全域旅游示范区,促进区际文化交流和国际文明互鉴合作,显著提升区域文旅影响力,培育世界文化旅游深度融合的“豫西方案”。

依托作为“一带一路”中原地区的关键节点城市地位,共同搭建高能级对外开放平台,建设陆海空网全维度国际开放通道,发展高层级开放型经济。

立足“郑州都市圈”西部支撑地位和郑洛西(晋陕豫)高质量发展合作带关键节点等区位优势,在更大范围、更宽领域、更高层次推进跨区域协作,塑造内外联动、双向互济的区际合作新模式,打造国际开放与区际合作的“洛济方案”。

结束语:两个地级市的融合是一个涉及体制、机制、机构、政策、职能、产业、企业、生活等N多种因素相生相克的复杂工程,绝非一个红头文件便可了的。

但是,要践行中国的一句老话:好事多磨,志在必得!

下一篇

下一篇