摘自公众号沙里淘金财经观察 作者:陈少乐

“涧西工业遗产街”是指“一五”期间,前苏联在洛援建重点工程时建造的厂房和生活区等,主要包括一拖、中铝洛铜等企业的厂房以及涧西区2号街坊、10号街坊、11号街坊等苏式建筑。

2010年10月,第三届中国历史文化名街评选活动启动,评选出的30条中国历史文化名街中,涧西工业遗产街是唯一入选的工业遗产项目。

这是洛阳的宝贵财富,如何让他再度辉煌?

一、空间再生产的释义与洛阳优势

空间再生产是通过策划、设计和运营等手段,对物理空间进行重新配置和利用,以激发社区活力和促进社会发展的过程。它不仅仅是对物理空间的改造,更是对社区生活和社会关系的重塑。

历史街区的空间再生产是指重塑空间物质属性,挖掘空间精神属性和社会属性,通过遗产保护和再利用营造异质化空间形态,引导更多元主体参与更新,形成重要非标空间的过程。涉及历史文化的传承、社区参与与居民权益、功能置换与业态更新、空间尺度的重塑、环境质量的提升以及经济价值的实现。

洛阳市作为全国重点建设的老工业基地之一,留存了大量的工业遗产和历史风貌建筑。“南宅北厂”的布局,“撇开老城建新城”的“洛阳模式”,这些新中国成立初期工业建设的积极探索,勾勒出洛阳特有的城市形象,也成为新时代洛阳的宝贵财富。

对我们洛阳较有启发性的案例有:

第一,日本东京谷中街区。这是一个融合了传统和现代生活的老街区,保留了江户时代的城市肌理,通过艺术和公共服务的介入,激发了社区的活力。

第二,深圳南头古城。它通过文化运营和城市更新,南头古城成为城村共生的范例,展示了空间再生产在城中村改造中的应用。

二、涧西区工业遗产街区的问题在哪里?

近年来涧西区工业遗产街区保护和利用取得长足进步,但更应以空间再生产的角度来审视未来的整体更新。我们先看一下当前的主要问题。

1.青年人才流失严重

对于城市历史文化街区而言,居民鲜活的生活方式也是重要的组成部分,脱离了本地场景和居民生活,街区就面临着发展的“生与死”。今年涧西区建区75周年,是共和国第一批城市区,基础设施老化,交通不畅,缺少停车场地,医疗教育设施高负荷运转。

更重要的是,历史文化街区现有人口结构失调,青年人才外流,人口严重老化,经济活力下降。

2.产业定位不清

多年以来,工业遗产街区及周边用地属性仍以机械的工业、居住为主,新产业导入这一核心问题没有解决好,最后没有达到预期效果。产业升级和迭代是城市更新的核心追求,城市更新腾出来的空间装什么产业,会决定城市更新的成败。

成功的城市更新通过打造新空间、引入新产业、创造新生态、带来新消费,取得长久的运营收益和投资回报,产业迭代升级能够导入最具影响力的产业和最具活力的人群。如果没有主干产业及周边环境的配套,单靠文化和旅游来支撑这个地方的发展,将难以持续。

3.城市记忆丧失

历史文化街区的魅力就在于真实性,近年来704、洛铜、东方文创园等空间的改造开启旧厂房利用新纪元,方向是值得肯定和鼓励引导,但不合时宜的业态和大面积刷白墙、机械的盖铝板和过度的商业化开发容易使得街区的格局风貌、生态环境遭到破坏,从而丧失其“原真性”。

伴随着城市发展,例如一些代表城市记忆的老旧建筑在一轮轮的旧城改造浪潮中逐渐销声匿迹,而新建的和改建建筑风格同质化严重,体现不出涧西区工业街区的历史风貌和文化底蕴。

4.社会资本参与不足

成功的城市更新需要形成政府、投资人、社区三者共同参与的机制。工业遗产街区鼓励公众参与的机制与渠道不足,群众作为城市更新的直接受益方,在决策、实施、治理等阶段参与度低。街区更新目前仍以政府财政投入为主,市场准入门槛高,未充分调动社会资本参与的积极性。

三、涧西区工业遗产街区的出路探寻

笔者谨从以下四大方面浅述拙见,供大家商榷。

1.注重内提外引,增加片区人气

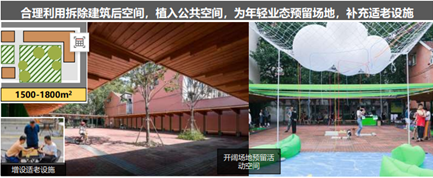

第一,加快对街区内的水电、环卫、网络等市政基础设施进行完善,营造特色公共空间。

第二,积极倡导绿色低碳理念,对公共空间与公共服务设施之间的配套设施进行优化。强化慢行交通体系与工业遗产协调融合,打造骑游、步行等精品旅游线路,实现与公共交通有效衔接,保障道路交通的通达性、便捷性。 第三,增加特色儿童友好、户外休闲设施,以时尚元素增加对外吸引力,将工业遗产街区变身为数字科技的秀场,运用虚拟现实、元宇宙等前沿科技,叠加老城独有的文化元素,通过不同形式的灯光秀打造夜晚动景,凸现涧西独特城市印象。

第四,须以形式多样的活动作为城市触媒,引发生动的城市生活场景,例如:搭建青年活力场景工作营形式的共享空间,链接青年创业者、设计师、主理人,扶持一批创新创意节、设计节、文化市集节等活动吸引广大的洛阳在校大学生走出校园,走进涧西活力场景训练营,在街区开展小型休闲设施建构、作品展示、街头音乐节、动漫展等活动。

2.依托城区资源,准确定位产业

涧西工业文化遗产街区可以重点发展圈层消费和创意设计、文化旅游等产业,将创意办公、首店经济、文化展览等创新性功能置入到街区改造中,借鉴景德镇“景漂”模式,打造“洛漂”创新创业基地,谋划共享大院大所科创实验室和数字化云端实习车间。

建议将一些低租金、零租金房屋改造成低成本的街区,打造一些聚人气的场所、空间,增加人气,让城市呈现更多的烟火气息。例如36街坊的更新改造可通过发展创意消费、科教展示等业态,实现功能的迭代和产业更新。 鼓励在非沿街的房屋改造成创意文化办公场所,形成创意创业街区,吸引企业入驻,形成在街区长期工作生活的人流。

3.突出街区特色,保护传承文化

重点保护、合理保留工业遗产街区的整体风貌,增强公共空间营造与建筑开放性,植入独特韵味的工业景观标识体系。

深入挖掘名人、名事、名品、名街等系列工业遗产文化内涵,支持培育一批“涧西味道”的音乐剧、话剧、歌舞剧、短微剧、“记忆”小店,不断丰富工业文化供给,实现“建筑可阅读、道路可阅读、历史可阅读”的目标。

探索开放部分街道外摆空间,打造休闲可漫步宜游的街区。提升民宿品牌和服务内涵,增强涧西区品质旅游形象,鼓励提供特色旅游服务。

4.扩大公众参与,完善更新机制

推动城市更新产业市场化,通过探索优化改扩建审批、土地混合利用、产权分割、租售结合等形式,以利益杠杆撬动资本市场参与,引进一批城市更新综合运营商,培育一批本地企业。

搭建公众参与平台,成立街道城市更新协调专班,完善社区、楼宇、老字号、老商户、主理人共同协商机制,协调解决工作中的重大问题,拓展公众参与城市更新决策的渠道,形成党委领导、政府主导、公众参与、民主协商的城市更新治理机制。

加强宣传引导,注重听取公众诉求,向公众推广推介城市更新的意义和典型经验,营造良好的工作氛围。 结束语:在历经半个多世纪的沧桑岁月之后,当我们洛阳人再次回望这段历史时发现,那个时代留给我们的,是中国乃至世界工业遗产中最优秀、最有代表性的工业区之一。

下一篇

下一篇